11月20日,德琪医药正式在港交所挂牌上市,成为药明巨诺、荣昌生物之后,本月第三家港股IPO企业,同时也是今年第12家成功上市的创新药企。该公司于今年8月在港交所根据主板上市规则第十八A章提交IPO申请,高盛、摩根大通担任联席保荐人。

图片源自招股书

此次公开募股共计发售1.54亿股,每股定价18.08港元,其中90%为配售,10%为公开发售,所得款项净额约26.36亿港元。

德琪医药成立于2016年,是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司,致力于开发及商业化全球同类首款、同类唯一及同类最优疗法,为全世界患者提供安全有效的治疗方案并提升患者生活水平。

在医药生物B股风头正劲的当下,德琪医药显然也是资本“香饽饽”。此次德琪医药公开发行获229916份有效认购,最终超额认购264.76倍,远高于此前荣昌生物超额认购 52.4 倍的数据。

融资26.36亿港元,全明星基石阵容认购过半

在此次IPO 4个月前,德琪医药刚刚完成9700亿美元的C轮融资。尽管目前该公司尚无自研产品走上临床、无生产制造能力、无销售队伍,但是4年完成4轮融资、总融资金额达5.78亿美元的事实却透露出市场对该公司的青睐。另外,此次IPO强大的投资方阵容也表明德琪医药的“不简单”。

在正式发售前,德琪医药吸引了包括富达投资、GIC新加坡政府投资公司、贝莱德、博裕资本、高瓴资本、红杉资本等机构以及Cormorant、Octagon、Laurion等生物科技专业投资者在内的10家明星机构,该基石阵容合共认购总值1.794亿美元(折合约13.9亿港元)的股份,占比发售股份的53.25%,,并设有6个月禁售期。其中,较少成为基石投资人的富达投资此次共认购7000万美元股份,占比为19.47%。

资本的青睐与德琪医药管理团队优异的抗肿瘤药物全球开发及商业化往绩不无关系。

该公司创始人兼首席执行官梅建明博士拥有超过25年的癌症研究及临床药物研发经验,曾在美国国家癌症中心担任研究员,并先后在强生、诺华及新基等公司从事抗肿瘤临床药物的开发工作。目前,梅建明博士已发表著作70余篇,并且与其他发明家共同拥有多项专利。

首席商务官John Chin在医药行业深耕30年,曾在百时美施贵宝、安万特、新基担任要职,成功主导了多个肿瘤药物在美国、拉丁美洲和中国的上市。

首席财务官龙振国在投行和股票市场深耕16年,拥有丰富的医疗投资经验,曾在高盛、BFAM Partners等知名机构担任要职,领导了BFAM Partners在包括医疗和生物科技领域等不同行业的多项投资。

除此之外,首席运营官刘翼腾拥有10多年跨国公司运营经验,副总裁杨轶君曾在哈佛大学和多家全球制药公司任职,另一位集团副总裁俞志暖博士在医药行业深耕20多年……资深团队为德琪医药产品的研发及商业化增加不少保障。

手握12款创新药,肿瘤领域重点发力

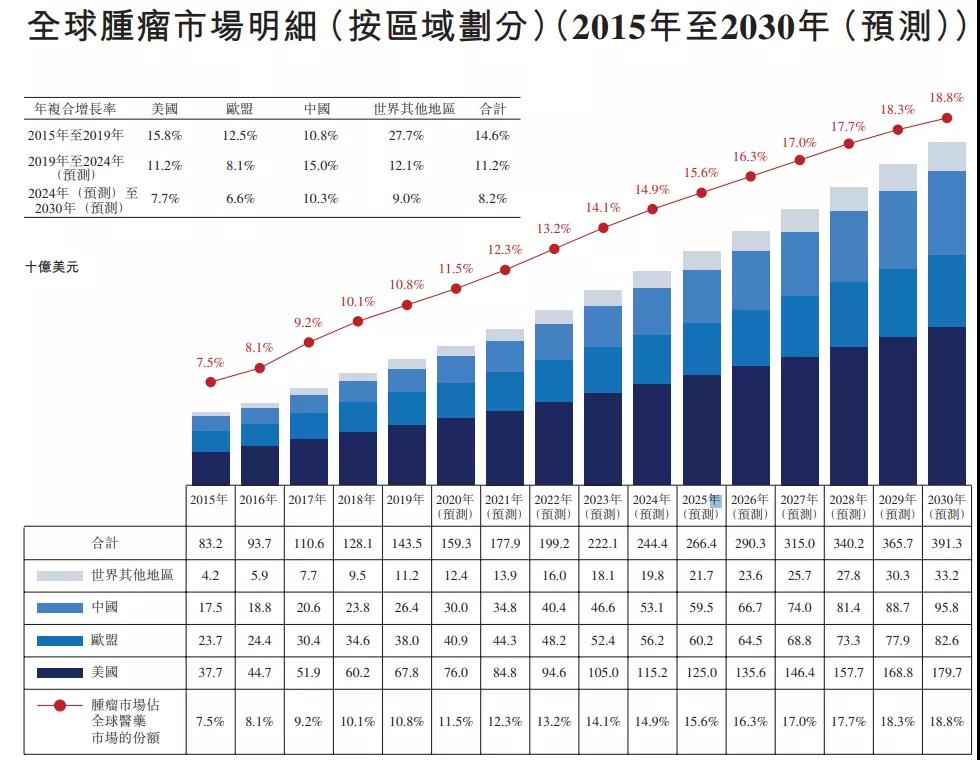

在全球药物市场上,肿瘤药领域一直是药企必争之地。根据弗若斯特沙利文的资料,全球全球肿瘤药物市场已经从2015年的832亿美元增至2019年的1,435亿美元,预计2024年市场规模将达到2,444亿美元。其中,中国肿瘤市场的潜力将得到充分激发,预计在全球市场中所占份额将由2019年的的18.4% 提升至2030年的24.5%。

图片源自招股书

然而,国内外癌症治疗上的巨大差距凸显出当前我国亟待填补的癌症治疗缺口。与发达国家相比,中国的癌症治疗方案仍然较为落后,2019年传统化疗方法占中国肿瘤市场的72.6%,同期化疗在全球市场的占比仅为17.1%,同时国内药企在仿制药及原料药投入上的偏向也显示出我国癌症治疗仍有具有巨大的创新空间。

当然,创新药物研发是一个“九死一生”的过程,如何更快更好地打造出产品事关企业的存亡。在这方面,德琪医药采用的是“组合、互补”的研发策略,这将有助于该公司最大限度地发挥可内部协同的管线资产的能力,并在创新疗法开发过程中更早识别并潜在风险。

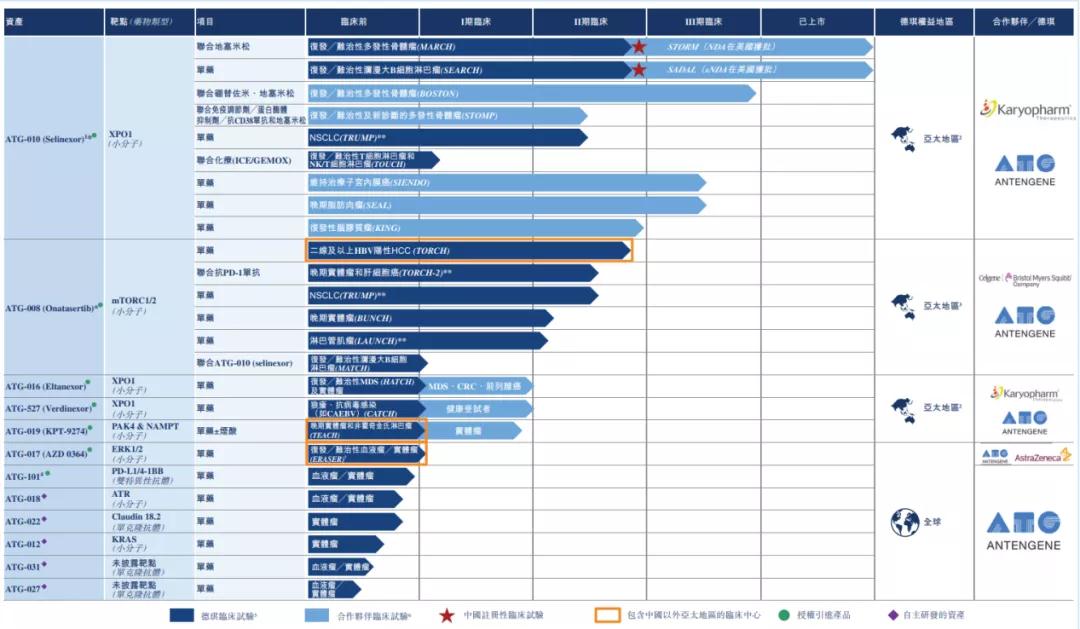

招股书显示,通过有效地利用资源、与其他医药及生物科技公司建立合作伙伴关系,同时凭借在靶点选择、药物研究及开发差异化战略方面的杰出能力,德琪医药已经建立一条包含12个临床及临床前资产的创新研发管线。除两款产品进度较快,已进入临床2/3阶段以外,其余产品多处于临床前阶段。

授权引进为主,2款产品进入临床后期

德琪医药大多数产品采用的是授权引进的方式。不过,该公司引进的产品多侧重于新靶点或作用机制,因此相关赛道并不拥堵,具有解决重大且未满足医疗需求的潜力。

图片源自招股书

核心产品ATG-010 (selinexor)是同类首款且是同类唯一一款获得全球认可的XPO1靶向(关键核输出蛋白)的SINE化合物,也是唯一一种获FDA批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤和复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤的口服疗法。ATG-010及ATG-016以及ATG-527是德琪医药从Karyopharm公司获得三种SINE化合物,可以很容易与现有标准疗法结合用于治疗多类恶性肿瘤,且在临床试验中通常表现出良好的耐受性。

目前,德琪医药正在中国就ATG-010用于治疗MM和R/R DLBCL进行两项2期注册临床试验,并计划在中国同时提交这两项适应症的NDA。今年8月,德琪医药已经向国家药监局申请ATG-016 (eltanexor)用于去甲基化治疗失效后的HR-MDS患者治疗的I/II期临床试验。

当前,全球仅有五种SINE化合物进入临床开发阶段,其中仅3种用于肿瘤适应症,市场潜力巨大。

另一款核心产品ATG-008 (onatasertib)由新基公司(Celgene)开发并授权,有潜力成为同类首款的第二代口服mTOR抑制剂,能够同时靶向mTORC1及mTORC2,抑制肿瘤细胞增殖并诱导其凋亡。第三方临床前研究表明,相较于依维莫司及西罗莫司等传统的mTORC1抑制剂,双靶点的ATG008抑制mTOR信号通路的疗效更加显著。

mTORC1/2抑制剂市场十分广阔,根据弗若斯特沙利文的资料,2030年中国市场规模将达到58亿人民币。目前德琪医药正在开展三项ATG-008 I/II期临床试验,如果产品问世将为该公司带来十分可观的收益。

4款产品进入早期临床,多款产品处于临床前阶段

除ATG-010和ATG-008之外,德琪生物有4款产品处于早期临床阶段。

SINE化合物ATG-016在1/2期试验中展现出良好的疗效以及可控的安全性,有望实现更高频次的给药以及高浓度下长时间的药物暴露。今年9月,德琪医药在中国递交的ATG-016新药临床实验已获得受理。

另一款SINE化合物ATG-527为非肿瘤药物,是一款治疗系统性红斑狼疮(SLE)、慢性活动性EB病毒感染(AEBV)的抗炎及抗病毒药。德琪医药正计划在中国开展ATG-527治疗CAEBV感染患者的相关临床实验。

ATG-019有望成为同类首款口服的PAK4/NAMPT双靶点抑制剂,用于治疗NHL及晚期实体瘤,目前正在中国台湾进行ATG-019的1期临床试验。

ATG-017作用于ERK1/2,具有成为治疗多种实体瘤及RAS-MAPK信号通路功能失调导致的血液系统恶性肿瘤的同类最佳的潜力,目前正在澳大利亚开展用于治疗晚期实体瘤及血液系统恶性肿瘤的1期临床试验。

不仅如此,德琪医药还有多款临床前药物潜力巨大,包括靶向共济失调毛细血管扩张及Rad3相关(ATR)激酶的小分子抑制剂ATG-018,新型PD-L1/CD137 (4-1BB)双特异性抗体ATG-101,针对人Claudin 18.2抗原的人源化IgG1单克隆抗体ATG-022,以及针对KRAS肿瘤蛋白的KRAS G12C抑制剂ATG-012等。

研发实力雄厚,未来将组建商业团队

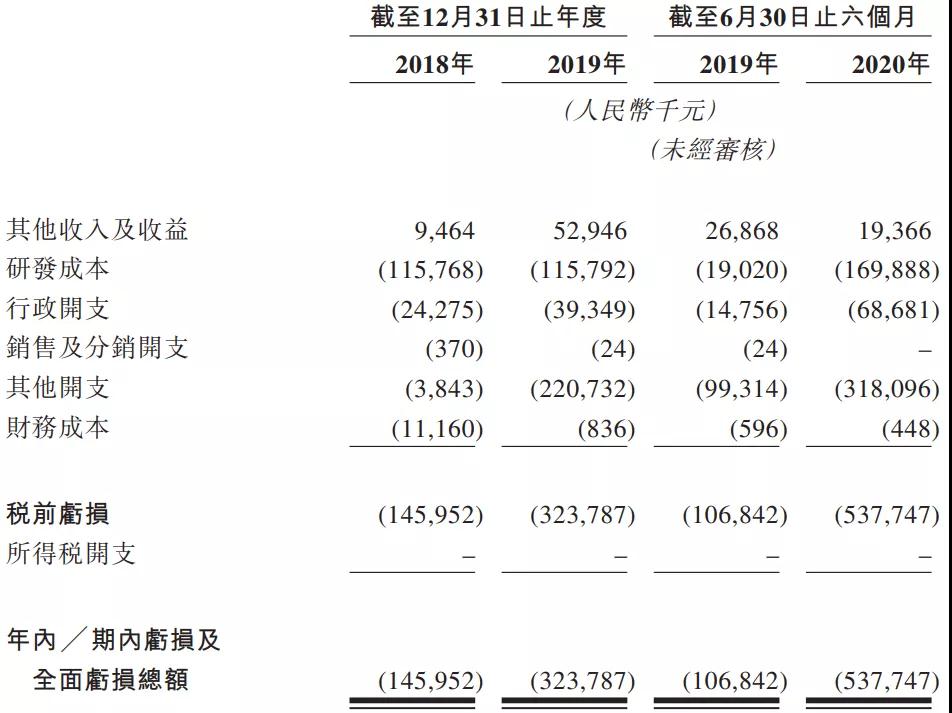

由于德琪医药尚未从产品销售中获得收益,因此近年来该公司持续处于亏损状态。2018年和2019年,德琪医药亏损金额分别为1.46亿和3.24亿。截止2020年6月30日,德琪医药亏损金额达5.38亿,同比增长406%。其中,研发开支是亏损的重要原因,2018年和2019年,德琪医药研发支出均为1.16亿人民币,2020年该公司加大了在研发上的投入,上半年研发支出已达1.70亿人民币。

图片源自招股书

目前,德琪医药研发团队由53名成员,具有在不同类型淋巴瘤、白血病和多发性骨髓瘤药物药物方面的经验,预计该队伍将于2023年扩大至超百人。通过与行业领先的CRO、CDMO企业合作,德琪医药充分优化其药物开发工作的有效性和效率,专注于血液及肿瘤治疗相关产品的研发。

在营销方面,德琪医药预计将于2021年建立一支50人左右的商业团队,用于筹备ATG-010 (selinexor)或将到来的上市工作,并在两年内组建一支约100名全职销售团队,推进ATG-010的销售工作,预计将首先覆盖中国约100家大型医院。

德琪医药产品的商业化或许并不需要很久,当前该公司已有9项正在进行的临床试验以及8项计划启动的临床试验。

此次募得资金中,41%将分配给ATG-010及ATG-008两款核心产品,25%将用于ATG-016、ATG-527、ATG-019和ATG-017这4个临床阶段候选药物的研发活动及相关事项,9%将用于其他临床前候选药物的临床前及临床研究,14%将用于扩展研发管线。

参考资料:

[1]https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1109/2020110900008_c.pdf

110102000668(1)号

110102000668(1)号